3月27日,在新言书院112教室里,泰山科技学院远景学院的《地球科学与环境保护》课程老师杨玉婷向同学们提出了一个问题——“中国从哪里来?”以此为切入点,带领同学们穿越漫长的地质历史,探寻地质的奥秘。

地质溯源:中国地形的诞生密码

课程起始,老师开启了这场地质探索之旅。大约在6500万年前,地球上演了一场改变中国地貌命运的大事件——印度洋板块以迅猛之势一路向北漂移,与欧亚板块迎面相撞。这次碰撞堪称地球演化史上的“超级大事件”,其速度之快、能量之大,超乎想象。碰撞产生的巨大力量,让地表发生了规模空前的隆起,经过漫长的岁月,逐渐铸就了地球上最高、最厚、最年轻的高原——青藏高原。它平均海拔超过4000米,犹如巨人般屹立在亚洲大陆,甚至可与地球南北极相媲美,因此被称为“第三极” 。

这场板块碰撞的影响远不止于此,其洪荒之力向四周传导,使原本已有一定海拔高度的区域进一步抬升,造就了蒙古高原、黄土高原、云贵高原等。最终,中国大地上呈现出显著的“三级阶梯”地貌:第一级阶梯是高耸的青藏高原;第二级阶梯分布着众多的高原与盆地;第三级阶梯则是广袤的东北平原、华北平原、长江中下游平原等。中国丰富多样的地貌和不计其数的美景,就在这三级阶梯上依次展开,呈现在我们眼前。

知识竞答:地质知识的智慧交锋

为了激发同学们的学习热情,检验对复杂地质知识的掌握程度,课堂进入了紧张刺激的微助教知识竞赛环节。老师提前在微助教平台精心设置了一系列围绕板块运动、地形形成等核心知识的题目。竞赛开始,同学们迅速进入状态,纷纷拿出手机,打开微助教,全神贯注地盯着屏幕,手指在手机屏幕上飞速点击作答 。

题目涵盖了从板块碰撞原理到中国各大地形区形成原因等多个方面。比如,“印度洋板块与欧亚板块碰撞主要形成了我国哪个地形区?”“中国地势三级阶梯的划分依据是什么?”这些题目既考察了同学们对基础知识的记忆,又考验了他们对知识的理解和运用能力。现场气氛热烈非凡,同学们你追我赶,每一次答题都仿佛是一场智慧的交锋。在你来我往的比拼中,大家不仅巩固了所学知识,更对复杂的地质知识有了更深入的理解,原本抽象的地质概念在脑海中变得更加清晰、具体。

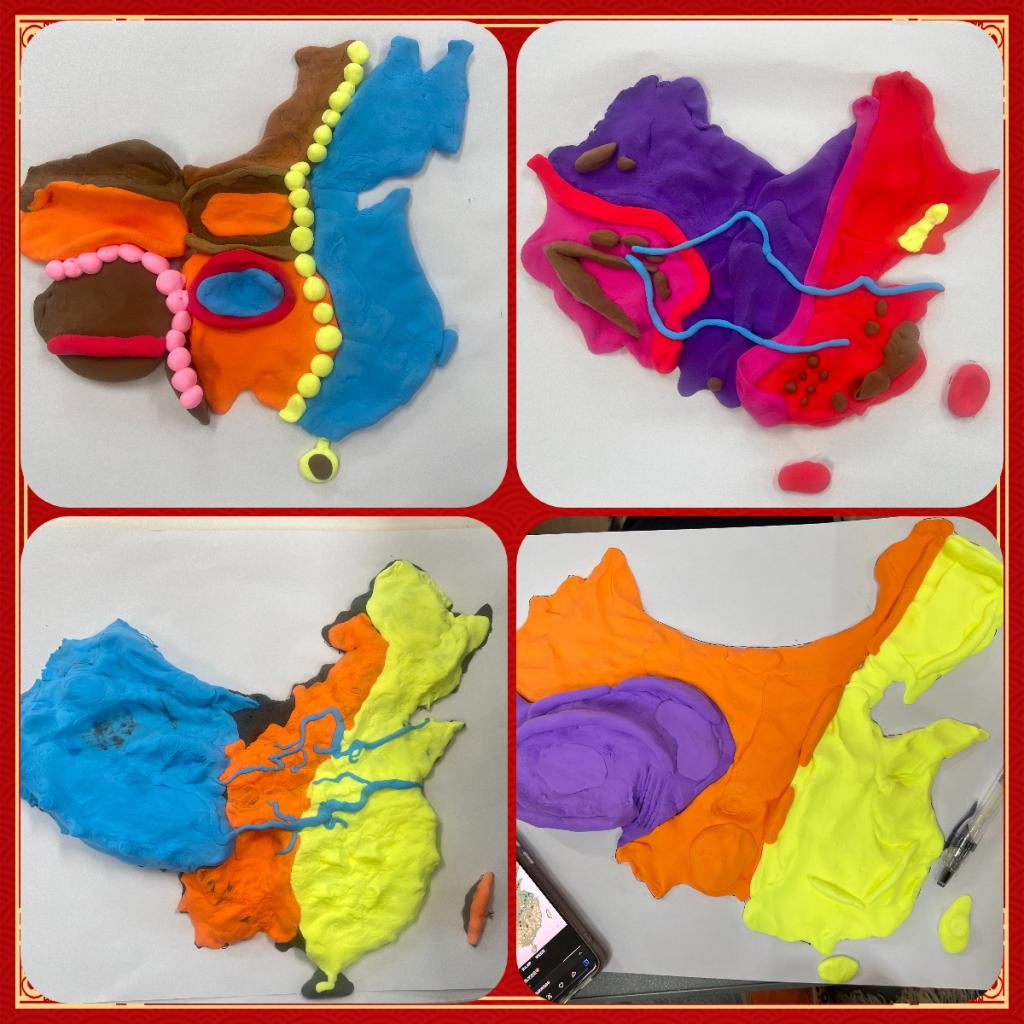

创意实践:粘土构建的中国地形

同学们分成小组用粘土制作中国地形模型,精心构思,仔细雕琢手中的粘土,将脑海中的地形地貌具象化。大家先确定好中国的大致轮廓,然后开始塑造各个地形区。

在制作过程中,同学们遇到了不少挑战。比如,如何准确把握山脉的走向和高度,怎样让不同地形区的过渡更加自然等。但大家并没有退缩,通过查阅资料、讨论交流,不断调整和改进。经过一番努力,一个个精美的中国地形模型诞生了。这些模型不仅是同学们创意和努力的结晶,更是他们对中国地形深入理解的体现。通过亲手制作,同学们对中国地形的空间分布和起伏特征有了更为直观的感受,将抽象的知识转化为实实在在的作品,进一步加深了对地质知识的理解和记忆。

本次特色课程,从知识讲解到趣味竞赛,再到创意实践,环环相扣,让同学们深入领略了地球科学的魅力。不仅知晓了中国地形背后深刻的地质成因,更激发了对地球科学探索的热情,在同学们心中种下了热爱科学、保护环境的种子。