在当今信息化浪潮中,手机、电脑、电视等媒介深度融入人们的生活,成为学习、工作、娱乐的重要依托,深刻影响着人们的幸福感。上周,远景学院的114教室,《生活中的媒介艺术》课堂上迎来了两场特色双师课堂。传播学李子一老师携手心理学王乐传老师,以“手机使用与幸福感研究”为主题,通过跨学科视角解析数字时代的幸福悖论。通过神经科学实验、艺术创作体验与媒介哲学思辨三重维度,呈现数字时代幸福感知的深层逻辑。本次双师课堂聚焦“媒介幸福感” 这一前沿话题,突破传统传播学领域的界限,同时跨越心理学、社会学等多学科维度。带领同学们深入剖析媒介与幸福感之间的复杂关联,探索善用媒介提升幸福感的有效路径。

跨学科视角解构“指尖幸福”

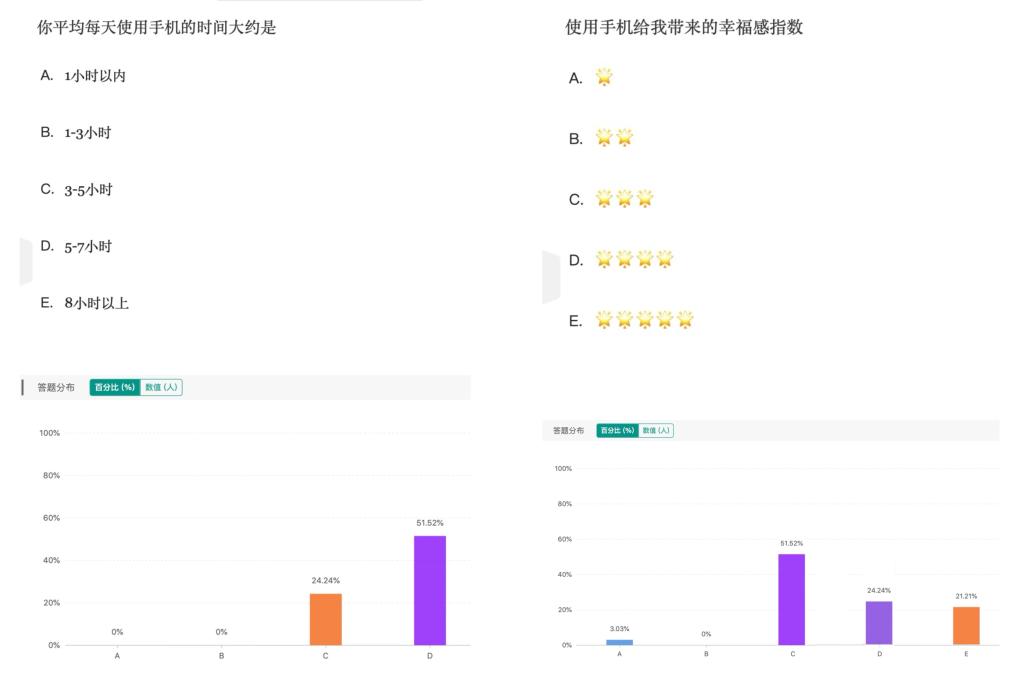

课程以“手机使用时长与幸福感关系”线上现场调查切入。同学们围绕线上调查问卷展开热烈讨论,问卷聚焦“平均每天使用手机的时间”和“使用媒介带来的幸福感”两大关键问题。数据结果显示:超过一半的学生日均使用手机超5小时,但少部分学生认为使用手机显著提升幸福感。

基于调查数据,王乐传老师从心理学专业视角出发,深入解读影响幸福感的多元因素。她通过生动的心理实验,详细阐述了媒介使用方式和频率对心理健康与幸福感的深刻影响。王老师揭示了短视频平台 15 秒循环机制背后的神经奥秘:该机制激活大脑腹侧被盖区,利用人类原始的多巴胺奖励系统,与赌博成瘾的神经机制高度相似。被动刷视频时,多巴胺水平飙升 58%,但血清素水平下降 23%,导致“愉悦-焦虑”的恶性循环,让人们在短暂快乐后陷入焦虑。

李子一老师引入“媒介即按摩”隐喻,结合德弗勒媒介依赖理论与麦克卢汉 “媒介即讯息”思想,构建认知解构模型。李老师指出,手机兼具“幸福催化剂”和“认知滤镜”的双重属性,算法推荐如同数字按摩师,通过高频刺激营造认知舒适区,使人们陷入“媒介依赖-认知窄化”的陷阱。手机既是“幸福催化剂”也是“认知滤镜”。过度依赖算法推荐会阻碍人们全面认识世界,而主动创作则能打破信息茧房,拓展认知边界。

在讨论环节,同学们结合自身学习和生活经验,积极分享防止手机成瘾的方法。有的同学提出设置使用时间限制,有的建议培养丰富的兴趣爱好以减少对手机的依赖。同学们不仅认识到自身对媒介的依赖程度,更激发了他们对媒介使用管理的深入思考。

沉浸式创作破解“媒介困局”

为了让同学们亲身体验主动创作带来的幸福感,课堂特别设置了“色彩多巴胺与创作内啡肽”特色活动。在两位老师的引导下,同学们参与油画棒创作体验,沉浸式感受内啡肽带来的深层满足。脑成像图谱对比显示,被动刷视频时的大脑活跃度仅为主动创作的42%,展示了主动创作对大脑的积极影响。在两位老师的引导下,同学们进行了油画棒创作体验,在实践中感受内啡肽带来的深层满足感。课程在“警惕数字按摩,唤醒创作本能”的倡议中落下帷幕。这种将神经科学实验、艺术创作与哲学思辨相结合的教学模式,为媒介素养教育开辟了新路径。

媒介犹如一把双刃剑,既能带来欢乐、促进社交,也可能让人在沉迷中迷失自我,丧失深度阅读和独立思考能力。在数字化浪潮中,本次双师课堂为同学们点亮了一盏明灯,引导他们在媒介的世界里保持独立思考和批判性思维,善用媒介为学习和生活赋能,避免消极依赖与沉迷。相信同学们能在这股积极力量的引领下,在数字化时代找到属于自己的幸福之道,享受媒介带来的便利与乐趣,同时拥抱真实生活的美好。

远景学院此次《生活中的媒介艺术》双师课堂,结合《幸福课》课程内容,具备理论创新,构建“多巴胺-内啡肽”双通道幸福模型揭示媒介依赖神经机制。深度践行“文理交融、知行合一”的博雅教育理念,融合传播学、心理学、艺术学等多学科理论,培养学生跨学科思维,构建复合型知识体系,通过艺术创作环节,实现学生从“被动接受”到“主动创造”的认知转化,提升创造性实践能力。