项目式学习作为一种以学生为中心的探究式学习法,旨在通过真实问题的解决,培养学生的批判性思维、团队协作和创新能力。在接触并理解了项目式学习的理念后,李莹老师策划了名为“死亡咖啡馆”的访谈式项目学习活动,并成功地于12月9-11日将其融入到《生命科学中的伦理》课程的三个教学班的课堂实践中。李老师通过营造一种温馨、开放的氛围,让学生们在轻松的环境中探讨死亡这一沉重的话题,从而让学生们在深入思考中重新审视生命观念,实现对人生观的重塑。

一、阅读与思考:

首先,李莹老师带领学生们共同阅读了一篇由北大哲学博士所著、主题为“关于现代的死亡观及其回避”的论文。论文剖析了现代人回避死亡教育的心理根源,引发了学生们从哲学角度对死亡话题的深刻思考并意识到:尽管死亡是生命不可避免的一部分,但现代社会往往缺乏对死亡的正视和探讨,因此人们在面对死亡时常感到恐惧和不安。

二、死亡咖啡馆

“死亡咖啡馆”这一活动背景源于加拿大,作为第一个“死亡咖啡馆”的组织者,沃德尔女士的初衷是打破长久以来围绕生死议题的文化禁忌,为人们提供一个环境优雅、氛围舒适的空间,让生与死的话题得以自由、开放地讨论,而把这种开放且温馨的讨论模式引入项目式学习的课堂,将对学生的辩证思维产生积极的促进作用。

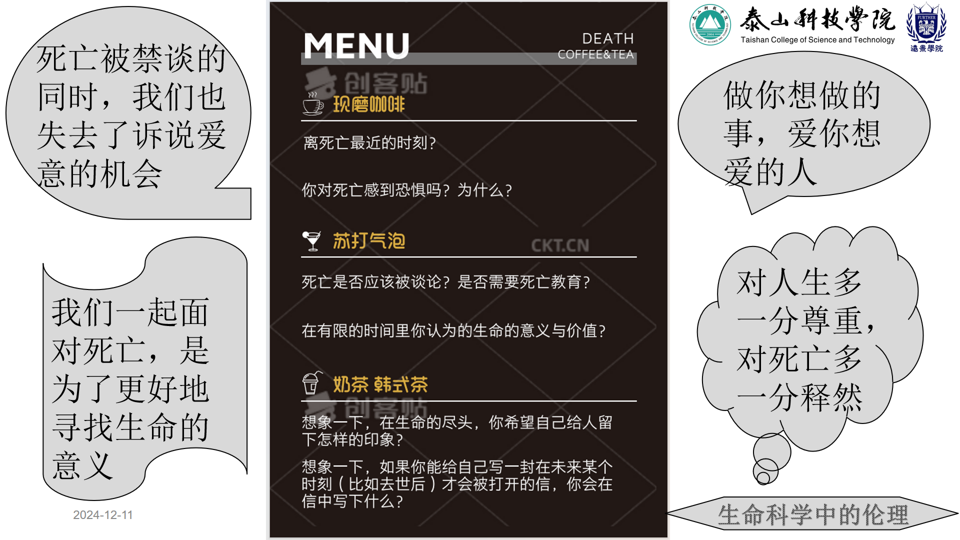

活动现场,李莹老师精心营造了温馨、开放的咖啡馆氛围,让学生们能在轻松的环境中自由表达。随后,她分发了一份精心设计的“死亡咖啡馆菜单”——问题清单,包括“离死亡最近的时刻是什么?”“你对死亡感到恐惧吗?为什么?”“死亡是否应该被谈论?是否需要死亡教育?”等深刻议题。学生们喝咖啡不要钱,而是用问题的答案来交换,这种新颖的方式激发了他们的思考热情。

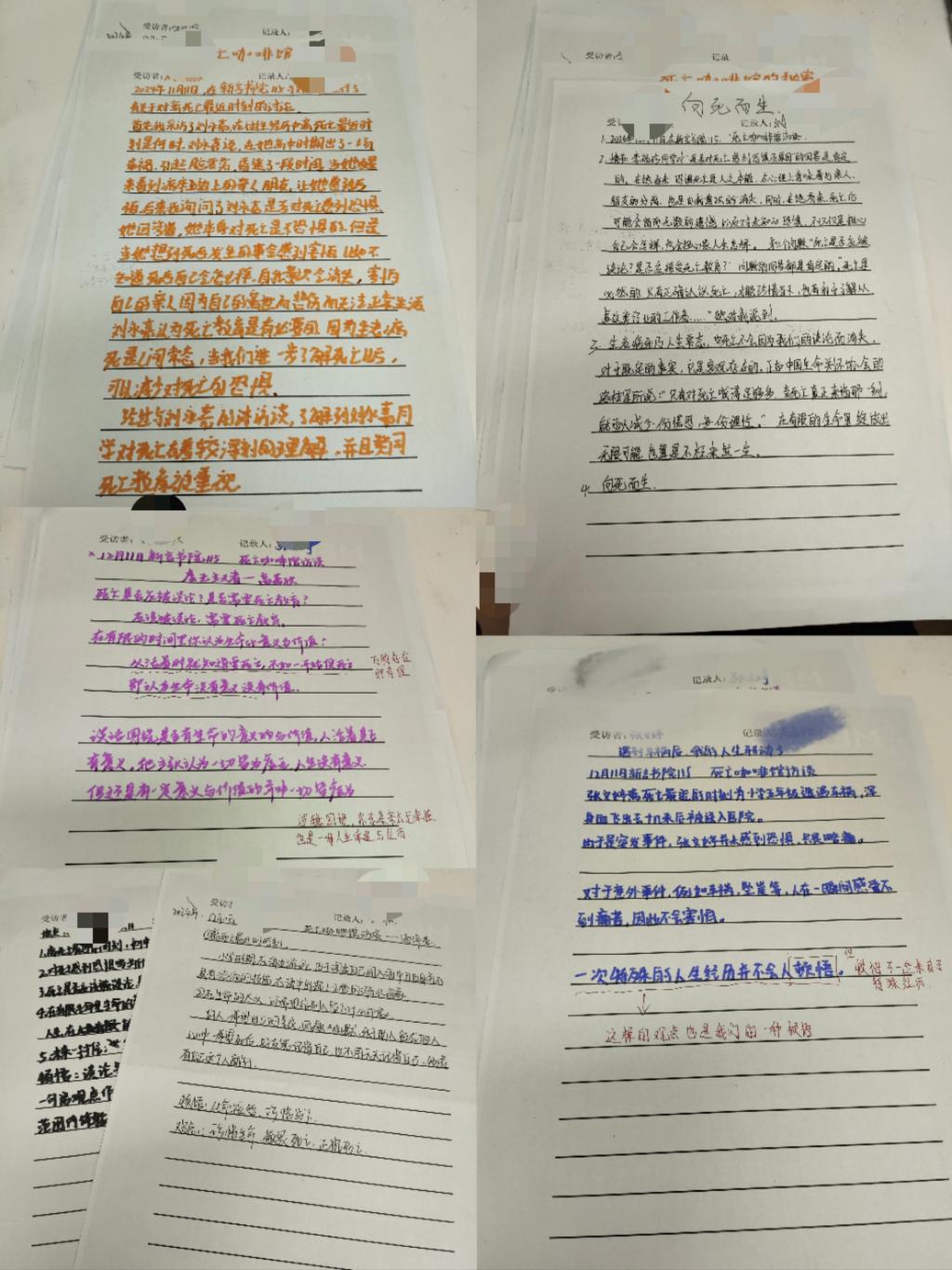

在讨论环节,1、2班的学生们在李老师的主持下以击鼓传花的模式围绕清单上的问题展开深入探讨,每人选择两个问题进行分享;3班则以访谈的形式两两对话,并整理清单中的问题答案形成访谈记录。此过程中,有的学生讲述了亲身接触或经历的溺水案例,感悟生命的脆弱;有的学生设想生命尽头时刻并创作了小诗,寄托对生命的思考;还有的学生坦言恐惧身边亲人离去,却对自身的死亡持平和态度......通过对话,他们不仅加深了对生命和死亡的理解,还学会了如何以更加积极、平和的心态去面对生活的挑战。

总结时,李莹老师指出,死亡被禁谈的同时,我们也失去了诉说爱意的机会。面对死亡,我们应更加珍惜生命,勇敢寻找生命的意义。她鼓励学生做想做的事,爱想爱的人,形成积极的生命观和面对死亡的平和态度。

三、生命感知

在课堂的尾声,李莹老师进一步讲解了死亡的认知,从生物学、心理学和社会学等多个学科角度阐述了死亡的本质和意义。她强调,死亡不仅是生命的终点,更是生命意义和价值的重要体现。通过讲解,学生们对死亡及其所带来的“生生不息”的内涵有了更加全面和深入的理解。

此次项目式学习活动,通过“死亡咖啡馆”这一独特的形式,学生们得以在轻松、沉浸的环境中自由表达自己的想法和感受,从而获得了一个深入探讨生命与死亡话题的平台。此次活动不仅与课程主题紧密相关,更通过创造舒适的课堂氛围,鼓励学生展开深入的讨论与分享,有效锻炼了他们的批判性思维和团队协作能力。活动让学生们意识到,尽管生命与死亡这些议题看似遥远,但它们却是无比真实的存在,而有爱在,我们面对这些议题时并不孤单。通过参与活动,他们学会了如何以更加积极、平和的态度去面对生活中的挑战和变化,这种心态的转变对于他们未来的成长和发展无疑具有深远的意义。